Видимость парадокса: режим, который строит свою легитимность, идеологию, пропаганду на исторической памяти, заблюлил, «зашумил», заблокировал механизмы трансляции этой самой памяти. С выгодой для себя используя фактическую остановку передачи индивидуальной памяти внутри семьи: войну мало помнят и вспоминают. Семейные военные или гулаговские сюжеты забывают, и они почти не влияют на эмоциональные или когнитивные представления о том, что и почему происходит сегодня в стране и мире.

Видимость парадокса: режим, который строит свою легитимность, идеологию, пропаганду на исторической памяти, заблюлил, «зашумил», заблокировал механизмы трансляции этой самой памяти. С выгодой для себя используя фактическую остановку передачи индивидуальной памяти внутри семьи: войну мало помнят и вспоминают. Семейные военные или гулаговские сюжеты забывают, и они почти не влияют на эмоциональные или когнитивные представления о том, что и почему происходит сегодня в стране и мире.

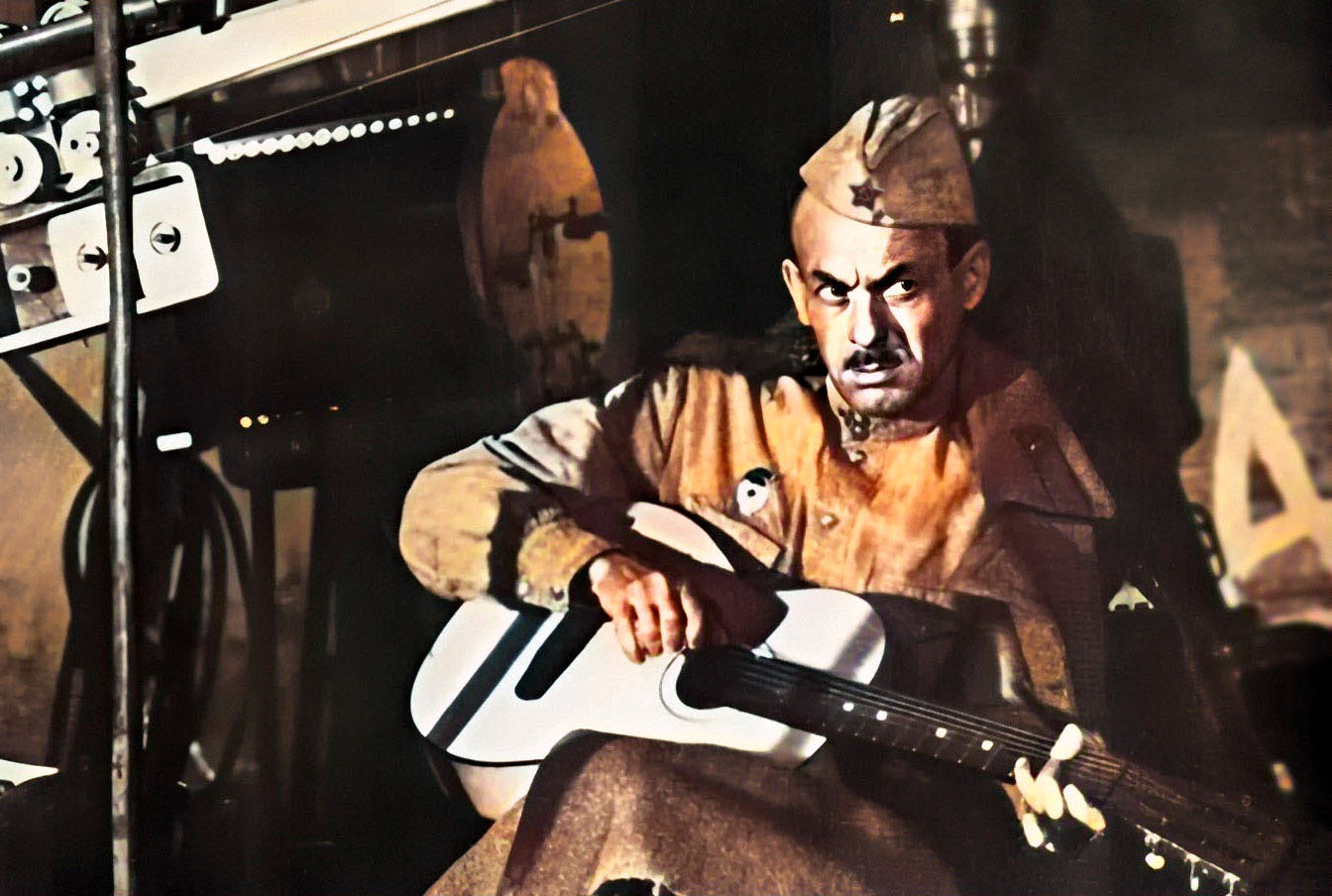

Пилотка для младенца

А на место информационного шума и исторической пустоты приходят мифы и ритуалы. Историю теперь воплощает младенец, которого в роддоме выдают матери сразу в пилотке и плащ-палатке, определяя таким прошлым его будущее.

В топку мифологии идет все — государство чувствует себя вольготно. Оказывается, в конце 2024 года российские власти для удобства пользования при пренебрежении авторским правом внесло поправку в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Согласно этой поправке, правительство может создавать общедоступный перечень произведений, хоть поэтических, хоть музыкальных, которые можно исполнять и использовать публично без согласия автора или правообладателя (и разумеется, без вознаграждения). Ставить на службу своей исторической мифологии или для оправдания тезиса «СВО есть продолжение Великой Отечественной», например, любые произведения Булата Окуджавы, рафинированного либерала и противника любой автократической власти. Использовать великую песню из выдающегося фильма «Белорусский вокзал», которая людей с минимальным порогом эмоциональности и ощущением исторической преемственности вынуждает глотать невольные слезы. Этой эмоциональности, этого ощущения исторической правоты как раз и не хватает тому, что Путин затеял и реализовал в феврале 2022 года.

Булат Окуджава. Фото: сайт «Культура РФ»

«Вы не одобряете его выбор?»

Эта игривая вольность в обращении с деликатной историей, приводящая к ее мифологизации и калечению, имеет и свою куртуазную сторону. Успешно отвлекающую от действительно сущностных проблем и вопросов, связанных с той или иной исторической фигурой. Например, кто только в духе глянцевой, чуть ли не эротической драмы использовал образ Константина Симонова. 80‑летие Победы в стиле кремлевских пропагандистов не может не отдавать духом какой-то прямо органической пошлости. И сложная фигура поэта, придворного литератора, функционера, боровшегося со своими демонами, а в последние годы жизни оказавшегося борцом с цензурой за правду о той самой войне, в кремлевском исполнении низводится до уровня персонажа светской хроники.

Именно таким он предстал в исполнении в одной из программ Маргариты Симоньян, давно нацелившей наши искандеры на «центры приятия решений». Передача вроде как была посвящена хрестоматийному стихотворению «Жди меня», а на выходе получилась пошлая история о Валентине Серовой, ее сыне Анатолии, о «треугольнике» Серова-Симонов‑Рокоссовский — все же свечу держали! Даже вполне верноподданные персонажи возмутились и написали открытое письмо, которое, впрочем, недолго провисело на сайте верноподданной же (и тем самым тоже опошленной) «Литературной газеты» — вероятно, редакторат снял эпистолу от испуга перед влиятельной дамой, являющейся одной из несущих конструкций гигантской, как советская ЭВМ, машины путинской пропаганды.

Еще в марте сын писателя, Алексей Кириллович Симонов, откликнулся на симоняновскую передачу совершенно блистательным, в том числе в литературно-публицистическом смысле, письмом. Недостижимая ныне фирменная ирония интеллектуала-шестидесятника в обращении к Симоньян, персонажу светской хроники (поскольку все пропагандисты/-ски/ у нас светские селебрити, для которых СВО превратилась в подиум):

«...Кому сочувствуете, мадам? Красавцу полковнику, лауреату Сталинских премий, автору широко идущих пьес, написавшему одно из лучших в русской поэзии стихотворений, которое, собственно, и послужило вам пропуском в эту по-человечески запретную тему?

Жениху, а потом мужу актрисы — одной из самых красивых женщин России?

Вы не одобряете его выбор?...»

И по делу:

«...А, собственно, кто вы такая, чтобы выносить на широкую телевизионную поляну ваши частные суждения и оценки? Откуда такая бестрепетность ваших претензий к героине? Откуда такая безапелляционность в суждении о выборе Симоновым женщины, которой он посвятил заветные строки?

Вы занимаете высокую должность в информационной империи нового времени? Слышал. Но ведь излагаемый материал вы знаете весьма поверхностно. Давайте я помогу вам кое-что уточнить...»

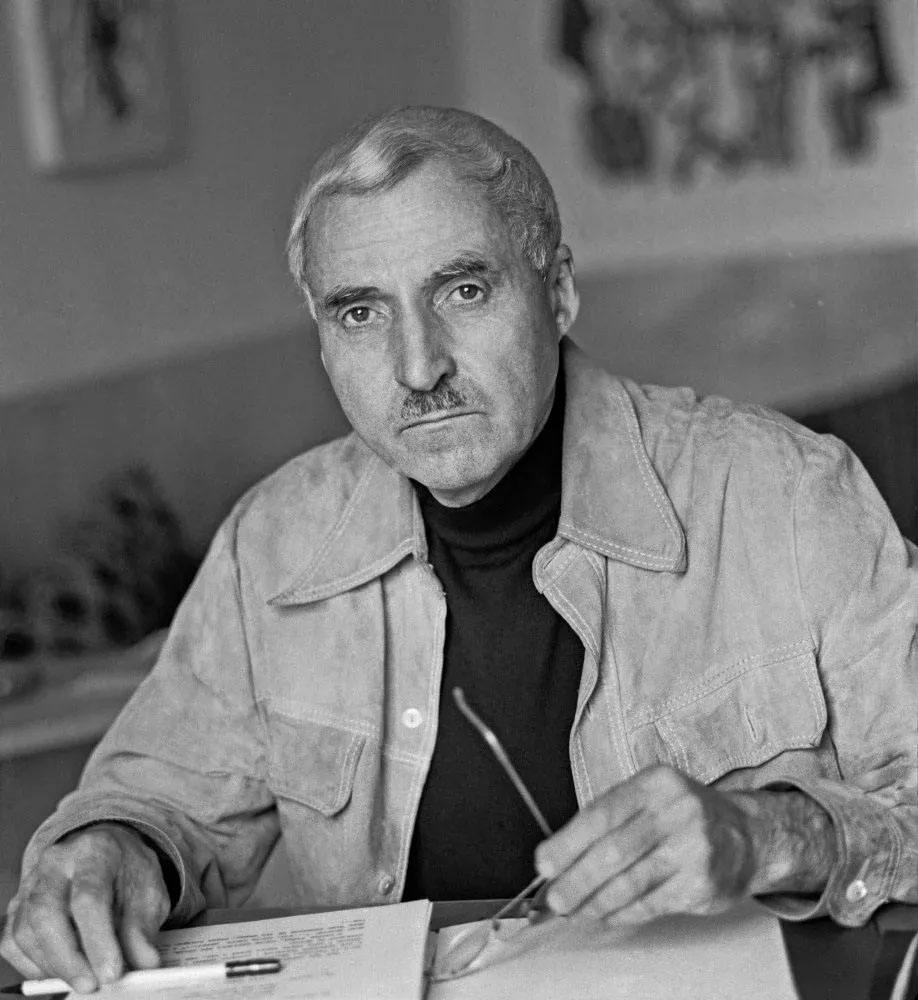

Алексей Симонов — советский и российский журналист, кинорежиссёр, правозащитник. Фото: П. Нетупский

Письмо Алексея Кирилловича можно найти в интернете, там излагается фактография с элементами уникальной семейной памяти. Но в контексте стиля и содержания официального празднования 80‑летия Победы имеет смысл обратиться к некоторым действительно важным фактам из биографии Симонова-старшего — его попыткам в те годы, когда он, по определению его сына, стал уже историком войны, а не просто ее поэтом и писателем, и начал бороться за ту самую правду, которою сейчас не просто заметают под ковер, а делают чуть не уголовно наказуемой.

«Симонову многое простится»

Кстати, если уж говорить об отношениях мужчины и женщины в годы войны, стоит вспомнить выдающуюся работу Константина Симонова и Алексея Германа «Двадцать дней без войны» (1976), дополненную не менее выдающейся работой актерского тандема Юрий Никулин–Людмила Гурченко, достигшего ошеломляющих драматических высот. И здесь не обходилось без цензуры, с которой привычно приходилось бороться Симонову.

Привычно, потому что он, с его-то колоссальным литературным и номенклатурным весом, начиная с середины 1960‑х вел изнурительную войну с яростным, истеричным и хамским искажением и замалчиванием правды о войне. О степени болезненности любой правды, особенно в том, что касалось «внезапности» нападения Гитлера, неготовности Сталина к отражению блиц-крига, панике и хаосе первых месяцев великого противостояния, свидетельствует разворачивавшаяся тогда же история автора книги «1941. 22 июня» Александра Некрича. Книга вышла в 1965‑м, как раз тогда, когда Брежнев начал ковать прочную основу своей личной легитимности на военной мифологии, в издательстве «Наука». За правду о начале войны историка и начали шельмовать и прорабатывать в Институте марксизма-ленинизма, в результате изъяли книгу из библиотек, самого Некрича исключили из партии на заседании Комитета партконтроля и даже вытолкали в эмиграцию.

Это в целом было время ужесточения идеологических ограничений, одним из признаков которого было усилившееся давление на «Новый мир» Александра Твардовского: только один пример — на 1967 год были анонсирован роман «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова, но эта вещь увидела свет... 20 лет спустя.

Константин Симонов. Фото: сайт «Культура РФ»

И вот на этом-то самом хорошо простреливаемом идеологами поле и оказался Симонов со своими дневниками и комментариями к ним, описывавшими впечатления первых месяцев Великой Отечественной. «Сто суток войны» были не просто набраны в «Новом мире» и прошли не просто цензуру, а настоящие бои вокруг прежде всего комментариев, однако отпечатанный номер был остановлен. И когда верный зам Твардовского Алексей Кондратович спросил у заведующего Главлитом Романова, как быть с затраченными на печать 10 тысячами рублями, то получил ответ: «Разве можно говорить о деньгах, когда речь идет об идеологии».

Кондратович считал, что «дневники лучше иного романа (в том числе и его (Симонова. — А. К.) романов... Уже за один этот документ Симонову многое простится».

История битвы Симонова с цензурой — гражданской и военной — это целый триллер, в который были вовлечены все первые, вторые и третьи лица государства, отвечавшие за идеологию и культуру, включая самого Брежнева, которому Симонов написал два письма. Вот послание 1966 года:

«...Я трижды сидел в цензуре и делал поправки. В том числе в связи с запрошенным цензурой отзывом из Военно-мемуарной комиссии ПУРа (Главного политического управления Советской армии и Военно-морского флота. — А. К.). Работники этой комиссии писали свой безымянный отзыв местами в оскорбительном для меня тоне. Но я внес поправки по их замечаниям, где в них была доля истины...»

И все равно отпечатанный номер «Нового мира» пропал. Симонов продолжал:

«...Помимо принципиального несогласия с цензурой, я не могу примириться с тем, что некоторые люди впервые в моей жизни пытаются сделать из меня «запрещенного» писателя. И не понимаю, кому и для чего это нужно?...»

Твардовский собирался идти разговаривать с Брежневым или Сусловым по поводу «Ста суток» и ситуации вокруг журнала в целом. Симонов уклонился от соучастия — «хочет иметь в саду яблоки в безъяблочный год», неприязненно заметил главный редактор в дневнике.

Вполне официальный советский писатель, один из самых главных в стране, мог обрести статус диссидента, когда рукопись утекла за границу и едва не была опубликована в Италии. В 1967‑м Симонов писал завотделом культуры ЦК Шауро:

«...неумеренно разросшаяся и принявшая за последнее время небывалые размеры активность нашей цензуры, продолжающей все расширять список т. н. запрещенных произведений, все чаще объективно играет на руку зарубежным антисоветчикам...»

Аргумент важный: в те времена, в отличие от нынешних, к реакции Запада относились серьезно, на то же самое хотел обратить внимание руководителей государства и Твардовский («что было бы, если бы мы, видя, как Запад хвалит Шостаковича, продолжали бы его ругать в духе статей о «сумбуре в музыке»»). В то же самое время Симонов писал секретарю ЦК Демичеву:

«...Я целиком изъял также то место в своих комментариях, где об арестах 1937–1938 гг. говорилось как об одной из важнейших причин неудач нашей армии в начале войны...»

Константин Михайлович начал сдаваться: дневники потом, в 1970‑е, начали выходить без комментариев, сначала в «Дружбе народов», затем двухтомником.

Номенклатурный диссидент

Вот ведь что симптоматично — почти шесть десятков лет тому назад цензуру не устраивало ровно то, что сегодня считается посягательством на военно-исторический канон. Вот фрагменты из записки начальника Главлита Охотникова. В сентябре 1966 года он пишет в ЦК:

«...факты преподносятся как принявший катастрофические размеры провал фронта, явившийся следствием абсолютной неподготовленности нашей армии к войне... В комментариях предвоенная внешняя политика нашего государства и военная доктрина И. Сталина изображается как ошибочная...»

Но вот еще более страшное:

«...К. Симонов пересматривает значение и истинный характер Советско-германского пакта о ненападении 1939 г., считая, что заключение этого договора якобы отбросило нашу страну назад, заставило отказаться от социалистических принципов нашей внешней политики, поставило СССР как государство в один ряд с фашистской Германией...»

Надо ли напоминать, что в соответствии с сегодняшним российским репрессивным законодательством за такие утверждения Симонов пошел бы по статье...

Ну, и еще один величайший грех:

«...В комментариях пересматривается также проблема внезапности нападения фашистской Германии на СССР. Говоря о злоупотреблениях властью и ответственности Сталина за войну и ее жертвы, К. Симонов в то же время поднимает вопрос об ответственности «общества, когда оно по ходу своей истории вручает слишком обширную власть в руки одного человека»...»

Просто на глазах писатель-функционер, бывший сталинист, участник некоторых неприглядных кампаний травли, но в то же время умелый мастер компромисса, помогавший многим наиважнейшим произведениям найти дорогу в печать, превращается в злостного диссидента.

Месяц спустя начальник Главного политического управления Советской армии генерал Епишев, прославившийся свой несгибаемой ортодоксальностью, в письме в ЦК добавляет некоторые оценки, из-за которых рукопись и зависла на годы:

«...Если бы с такой недоброжелательностью и озлобленностью говорил о нашем обществе какой-либо буржуазный трубадур, тогда было бы понятно... Опубликование книги... может нанести серьезный ущерб авторитету нашей страны...»

Не случайно Иван Шевцов, бдительный автор нашумевшего антилиберального романа «Тля» в своих письмах — и частных, и «куда надо» — понятие «симонисты» ставил рядом с термином «сионисты»...

Спустя несколько лет Симонов напишет в сердцах: «Кабы дубы шли на гробы, а не на лбы».

Историческая нечуткость

Писатель мучительно — мучительно для самого себя, потому что это был диалог с собственной совестью — разбирался с двумя сюжетами: правдой о войне (он всерьез начал думать, говорить и писать об этом как раз примерно начиная с 20‑летия Победы) и пониманием феномена Сталина. Разбирался с этим и когда накапливал материалы к биографии Георгия Жукова (мемуары самого Жукова — лакированный продукт цензуры, где от автора осталось очень мало), когда записывал разговоры с генералами Великой Отечественной, многие из которых очень откровенно рассказывали о происходившем (чего стоит одна беседа с генералом Михаилом Лукиным с его рассказом об унизительных мытарствах и борьбе за честное имя после возвращения из немецкого плена). Разбирался и когда в год своей смерти надиктовал книгу о восприятии Сталина «Глазами человека моего поколения». В том числе подверг деконструкции и свой страх, и свое восхищение, и свое недоумение.

Все это нашло свое место и в его прозе, и в стихах. Например, в стихотворении, возможно, вообще лучшем, хотя и не столь широко цитируемом, «Словно смотришь в бинокль перевернутый...». Оно написано очень молодым человеком, как раз в трагическом 1941‑м, когда в мозг и душу закрадывалось сомнение в Сталине. Алексей Кириллович Симонов когда-то рассказывал мне, что его отец испугался самого себя, и до 1955 года, почти до XX съезда, публиковал это стихотворение с еще несколькими строфами, камуфлируя переживая лирического героя под любовные (они приводятся в примечаниях в «синем» сборнике «Библиотеки поэта» 1982 года).

А без камуфляжа, без любовного шлема и защитной амуниции, они выглядят обвинением:

«...Мы, пройдя через кровь и страдания,

Снова к прошлому взглядом приблизимся,

Но на этом далеком свидании

До былой слепоты не унизимся.

Слишком много друзей не докличется

Повидавшее смерть поколение,

И обратно не все увеличится

В нашем горем испытанном зрении...»

Поэт превратился в историка, потому что вел дневники и записывал прямую речь участников событий, потому что был журналистом. Хватило ему ума и такта, но и смелости, особенно с учетом того, что произошло в мае 1968‑го, на Пятом съезде писателей в 1971‑м сказать в речи «О советском патриотизме»:

«...не должно быть места одному чувству — исторической нечуткости к другим народам, к их истории... Да, моя Родина для меня всего дороже на свете. Для меня она — лучше всех, прекраснее всех! Но стоит выбросить из этих фраз два слова: «для меня», и они из патриотических превратятся в националистические...»

Это слова историка.

Вот о чем стоит думать в год 80‑летия Победы, а не о том, сколько и как пила Валентина Серова — с тем же успехом можно деконструировать биографии многих, например, Ольги Берггольц. И что? Ее биография — это тоже учебник того, как мучительна рефлексия о той самой исторической правде о войне, занимающей в российском сознании (как и в коллективном «бессознательном») столь значимое место.

Проще кричать «Ура!», идти теперь на Варшаву вместо Берлина, бить себя в грудь, а также по «центрам принятия решений», разбираться с тем, кто сколько пил и с кем спал, чем всерьез заниматься собственными национальной историей, совестью и ответственностью. Всего-то — задуматься. И обрести «жестокое зрение», о котором не постеснялся написать в 1941‑м в стихотворении о «перевернутом бинокле» 26‑летний военный корреспондент.

* Андрея Колесникова Минюст РФ считает «иностранным агентом».